ヒグマとの共存を自分ごととして捉える

ファシリテーター

高崎梨徒(有限会社GOE-MON)

松岡和樹(株式会社地域環境計画)

HON札幌ミーティング2025 プログラム「プロはいったいどう考える?ヒグマのリスク回避と近年の傾向」

最近ニュースをにぎわせているクマの問題。

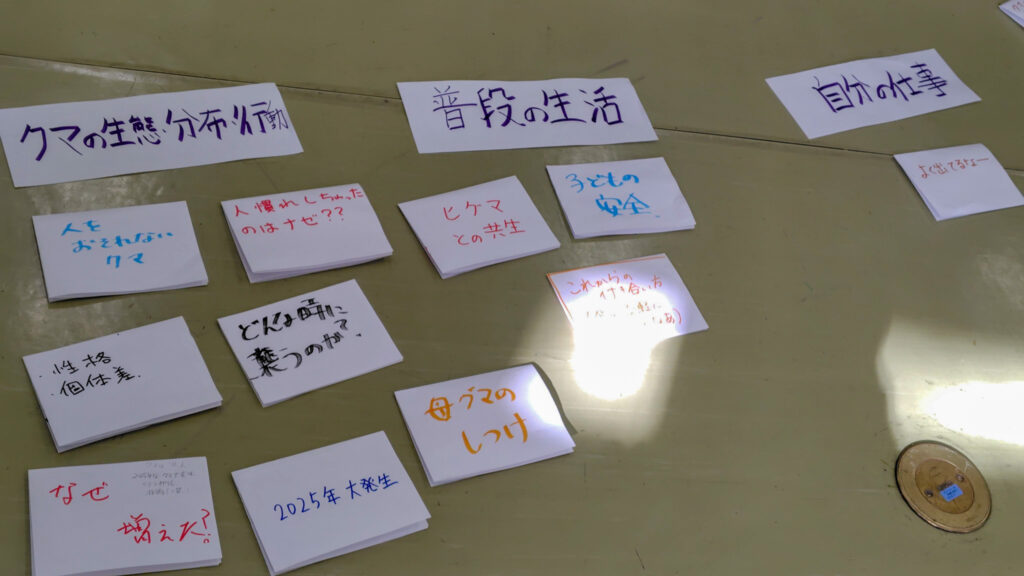

ホットな話題ということもあり、始まる前から参加者の期待の高さを感じました。そこで趣旨説明の後、参加者の自己紹介で「クマについて一番気になること」を紹介してもらいました。

松岡さんからは、北海道中の森を歩く調査員として感じる20年前との違い、接触機会の増加、熊スプレーの使用事例、シカ・リス・アライグマ・タヌキも増えている、昨年木の実が大豊作⇒今年は凶作なのが原因の一つ、という情報提供がありました。

高崎さんからは、市街地でクマが出た時の駆除現場の様子、人慣れしたクマが増えている、子グマは人に出会った時の母グマの対応から学ぶ⇒(クマに気づいていない)車や人は怖くない⇒体験の積み重ねの結果、道路や人の生活圏に近い巣穴⇒実は近い場所にいる、クマは常在する自然リスクとして計算に入れる必要がある、といった情報提供がありました。

その後参加者も交えて対策について意見交換し、ひぐまっぷで出没情報が見られる、防犯ブザーや鈴を携帯する、大きく見せる(エアバッグ等の仕組みが活用できないか)、なた・ノコギリの傾向(最後の手段)、大きいザックで背後を守る、町中に緊急時に避難する場所を設置する、クマ用防犯ブザーを開発して発動情報を地域で共有できないか、といった意見が出ました。

また、クマのにおいはどんなものか?⇒独特の獸臭(クマ臭)、香料を作って教育用に使用してはどうか、犬に覚えさせて吠えさせるのも良い、という質疑応答や、公共施設の対応⇒クマが出て閉鎖したらいつ再開するか、キャンセル料どうするか⇒あらかじめ決めておくことが大事、ここに「いない」と証明することは困難、という質疑応答もありました。

さらに、中に入れないことは困難(クマの知恵・力・執着心)、電気柵も軽減するだけで絶対ではなく維持管理が困難、という情報提供や、痕跡(ふん)が正確に見分けられる人が各所にいるとよい(特にタヌキとクマのふん識別)、シカの増加がクマの増加に大きく影響している(ロードキル、小鹿の捕食、ハンター残滓放置)、母グマの栄養状態によって受精卵の着床率(子グマの数)が変わる、冬に出るクマも増えている(チェーンソー音で目覚める、積雪量減少、栄養状態が良く冬眠が遅れる)、といった情報提供がありました。

最後に、野生と生活の境界線があいまいになってきている⇒日常的な対策が必要、というまとめでワークショップが終了しました。

実際に現場でクマと接触する機会が多いハンターと調査員というプロの視点から、様々なヒグマの現状についての知見を得ることができ、またその対策を全員で考えることで、クマの問題を身近な自分事としてとらえることができたように感じました。

クマの被害や怖さばかりを強調するのではなく、なぜ起こっているのか?どう対策すればよいか?将来的な人とクマのありかたとは?について、今回のように自分事として考えてもらう機会をもっと広めることで、地域ごとのクマとの共存について考えていく必要がありそうです。

プログラム参加者の声

- 自分事として考える、いることを意識する、報道が過激になっている、防犯ブザーなどの対策はいいなと思った。(行政職員)

- ハンターの生の話を聞けて、ああそうなんだと思うことや、クマに対する想いを知れて学びがあった。また、ハンターによって考え方も違うことや、自治体によって狩猟残滓の廃棄処理施設がある/ないなど違いがあることを知れた。(ガイド)